�O������

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

||

|

||

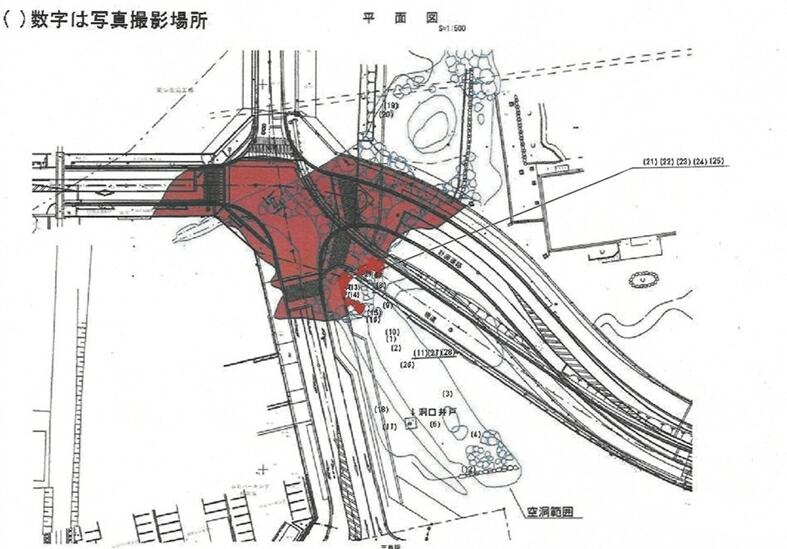

| �O�������⋭�H�����ʐ}�i�ԐF�G���A�����������j | ||

|

||

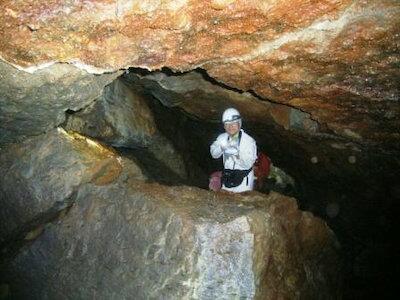

| ���������ʐ^�E�E�E2012�N10��21���i���j�B�e�i�H���O�Ƃ̔�r���̂���2010�N2��6���B�e�ʐ^�ꕔ�f�ځj | ||

���@�c���ꂽ�쑤�哴�����郁���o�[

|

���A | |

|

|

|

���B

|

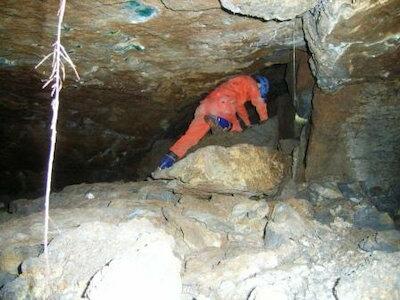

���C�쑤�ʼn��������ɓ����

|

|

|

|

|

���D

|

���E2012�N2��6���H���O�����B�e�@���̗���͖���

|

|

|

|

|

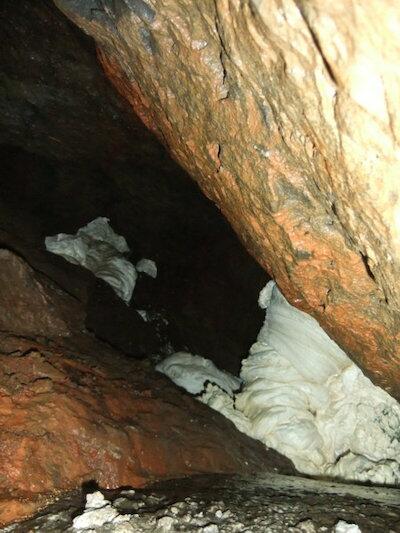

���F����̒����Ŕ��A�̊Ԃ��琅���i��j

|

���G��E�����炬�ƂȂ藬�ꉺ��

|

|

|

|

|

���H�����͓����̓Ɨ������֗��ꍞ��ł���悤�ł�

|

���I�K�w���A����

|

|

|

|

|

���J�����\�ʂɐ͏o�����ΐF�̍z��

|

���K�����r��n��ߓ�

|

|

|

|

|

���L�����^�����������čǂ��ꂽ����c�x���ւ̃��[�g

|

���M�����^�����������čǂ��ꂽ����c�x���ւ̃��[�g

|

|

|

|

|

���N�����^�����������čǂ��ꂽ����c�x�������哴���猩��

|

���O�����^�����������čǂ��ꂽ����c�x�������哴���猩��

|

|

|

|

|

���P����c�x���F���ǂ̓����͋M�d�Ȉ�Y

�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�O�N�Q���U���B�e

|

���Q�M�d�ȗn����

�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�O�N�Q���U���B�e

|

|

|

|

|

���R�M�d�Ȃ`�^�C�v�̗n��I

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�O�N�Q���U���B�e

|

���S�`�^�C�v�̗n��I

�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�O�N�Q���U���B�e

|

|

|

|

|

��21���̗���ɂ���ėn���o���@�ߓ��̂悤�ɂȂ��Ă���

|

��22���̗���ɂ���ėn���o���@�ߓ��̂悤�ɂȂ��Ă���

|

|

|

|

|

��23

|

��24

|

|

|

|

|

��25

|

��26

|

|

|

|

|

��27�͏o�����ΐF�̍z��

|

��28�͏o�����ΐF�̍z��

|

|

|

|

|

��29�V�����z�[������x�m�R�ƎO�������~�j����

|

��30�O�������̓���

|

|

|

|

|

��31�������

|

��32������ˉ����猩��

|

|

|

|

|

��33���A��˕�����������(��˂̒�̏��)

|

��34�哴���瓴����˂�����

|

|

|

|

|

| |

||

|

||

| |

||

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

�O������